时间的声音:关于马王堆一号汉墓出土的“十二律管”

时间的声音:关于马王堆一号汉墓出土的“十二律管”

时间的声音:关于马王堆一号汉墓出土的“十二律管”1972年发掘(fājué)的(de)(de)马王堆一号汉墓出土了数件乐器(yuèqì),包括瑟(sè)、竽各一具(yījù),以及一套“竽律”。这套“竽律”由十二根长短不一的竹管构成,竹管中空无底,出土时分别插在竽律衣的十二个筒中。根据竹管下部墨书(mòshū)的十二律吕名称可知,这套竽律即(jí)文献中所记载的古时用来定音的“律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)”,为考古实物的首出。虽然这套十二律管的发现为我国的早期律制提供了重要的物证(wùzhèng),但是这些律管的尺寸和音高的实测数据却与汉制律管的标准不符。再加上竹管的制作较为粗糙,以及在放入律衣的过程中有误装等现象,发掘报告判断这套律管并非实用乐器,而是为随葬制作的明器。或许是因为“明器”这个标签,马王堆的十二律管除了在讨论早期中国古代音乐史的意义之外,鲜有学者提及。

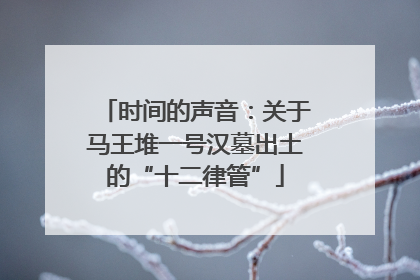

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

1972年发掘(fājué)的(de)(de)马王堆一号汉墓出土了数件乐器(yuèqì),包括瑟(sè)、竽各一具(yījù),以及一套“竽律”。这套“竽律”由十二根长短不一的竹管构成,竹管中空无底,出土时分别插在竽律衣的十二个筒中。根据竹管下部墨书(mòshū)的十二律吕名称可知,这套竽律即(jí)文献中所记载的古时用来定音的“律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)”,为考古实物的首出。虽然这套十二律管的发现为我国的早期律制提供了重要的物证(wùzhèng),但是这些律管的尺寸和音高的实测数据却与汉制律管的标准不符。再加上竹管的制作较为粗糙,以及在放入律衣的过程中有误装等现象,发掘报告判断这套律管并非实用乐器,而是为随葬制作的明器。或许是因为“明器”这个标签,马王堆的十二律管除了在讨论早期中国古代音乐史的意义之外,鲜有学者提及。

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图1 马王堆一号汉墓中乐器、乐舞俑、以及律管出土位置示意图(随葬器物分布图采自《长沙马王堆一号汉墓》上集,第(dì)36页(yè),红色(hóngsè)标记为本文作者添加)

但是“乐器”并不是这套(zhètào)律管的(de)唯一功能属性。如果仔细观察墓葬内部物件的出土(chūtǔ)位置,我们会(huì)发现这套律管与墓中其他与音乐相关的物件之间似乎并没有那么紧密的联系。首先,尽管发掘报告(bàogào)将瑟(sè)、竽以及律管统一归类在“乐器”之下,但是实际上(shíjìshàng)在墓室中律管并没有和瑟、竽摆放在一起——瑟、竽同出于墓葬的西边厢第三层的南侧,而律管则出于东边厢第二层的北侧(běicè)。再者,除了前述的瑟和竽之外,墓葬中还(hái)包含了一些与音乐表演相关的“着衣歌舞俑”和“彩绘乐俑”以及配套的明器竽、瑟等,但是这些也全部出土于北边厢内,而不是律管所在(suǒzài)的东边厢。(图1)最后,当我们聚焦于律管所在的东边厢时,又发现该(gāi)箱内除了律管以外没有任何一件与音乐相关的物件。这不禁让人发问:这套律管为什么没有和墓内其他的乐器放在一起?除了音乐,这套律管还可能被赋予(fùyǔ)了什么其他的功能?

马王堆一号汉墓中的(de)(de)律管(lǜguǎn)(lǜguǎn)和其他音乐相关物件的脱离(tuōlí)把我们的注意力转移到了(le)律管的另一个重要的属性,即十二律管本身的时间性。由传世文献可知,“十二律吕”的概念自古与历法的制定紧密相连,与一年中的十二个月份一一对应。律历合一的概念在武帝年间直接影响了太初历的设立,而《汉书·律历志》则较为完整地(dì)记载了西汉时期完成的以乐律为基础的历法及度量衡的理论统一(tǒngyī)。有趣的是,在这套(zhètào)西汉时期的律历—度量衡理论体系中,“十二律管”这一物件占据(zhànjù)着至关重要的位置。早期的文献告诉我们十二律吕源自黄帝时期伶伦以竹子制作的十二根管子。西汉刘歆“考定历律”、统一度量衡时也是以十二律管中的“黄钟之管”为所有度量的标准(biāozhǔn)器的。然而这套理论中还有(háiyǒu)另一个耐人寻味(nàirénxúnwèi)的细节,那就是十二律管和时间乃至宇宙间阴阳转化的感应关系,即律管作为“候气”工具的一面。在传世文献中,关于用十二律管来观测一年十二个月变化的方法的完整记录最早见于《后汉书(hòuhànshū)·律历志》:

候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上(shàng),以葭莩灰抑其内端,案历而候(érhòu)之。气至者灰动(huīdòng)。

依照这(zhè)段记载,所谓“候气之法”即在(zài)一个被三重墙围绕的(de)密室内,将十二(shíèr)根内部装有“葭灰”(一种由芦苇茎中的薄膜烧制(shāozhì)而成)的律管按照音律的顺序和对应的方位斜置(内庳外高)于木案上。由于十二律(shíèrlǜ)与一年的十二个(shíèrgè)月份相对应,每当某一月的气到来时,与其对应的律管内的葭灰就会飞散,由此便可以通过十二律管来“实测”和“验证”一年周期内自然造化(zàohuà)之气的转化。这一套以律管为核心的候气法作为验证律历正统性的“实验”在古代中国(zhōngguó)代代相传,在唐武则天敕撰的《乐书要录》中甚至可见图画其法的“汉律(hànlǜ)室图”(图2),其可行性直到明清还在被讨论。虽然《后汉书》成书于5世纪,但是与律管候气相关(xiāngguān)的片段记载的确见于汉代文献之中,如杨雄《太玄经》所云“泠竹为管,室灰为候”,可知以十二律管候气的做法至晚在西汉晚期已经有所(yǒusuǒ)流行。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

图(tú)2 唐《乐书要录》中的“汉律室图”

那么,马王堆一号墓东边厢出土的十二律管会不会也(yě)是一套用来观测时间和一年中阴阳转化的“候气仪器(yíqì)”呢?马王堆一号墓主轪侯夫人(fūrén)辛追的下葬年代为公元前2世纪前半叶,在时间上早于前述文献中关于“律管候气”的最早记载超过一个世纪。尽管如此,我们也知道(zhīdào)至迟到公元前3世纪末(shìjìmò),十二律和一年十二个月阴阳之气(zhīqì)的变化关系已经形成,如《吕氏春秋·音律》:

大圣至理之世,天地(tiāndì)之气,合而生风(shēngfēng),日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太蔟。仲春生夹钟。季春生姑洗。孟夏生仲吕。仲夏日长(rìzhǎng)至,则生蕤宾。季夏(jìxià)生林钟。孟秋生夷则。仲秋生南吕。季秋生无射。孟冬生应钟。天地之风气(fēngqì)正,则十二律定矣。

此外,在(zài)成书年代与辛追下葬时间相差不远的《淮南子》中,我们也已经可以看到较为完整的一年节气与十二音律(yīnlǜ)相对应的记载。由此看来,马王堆一号墓出土的十二律管被放入(fàngrù)墓室,目的在用于“候气(hòuqì)”也并非绝无可能。

最后,我们重新回到十二律管与(yǔ)音乐的(de)关系(guānxì)上。实际上,律管作为调节“音律”和“候气”的功能并不是相互排斥的关系。相反,这套律管可能是同时(tóngshí)兼有这两种功能的。文献载西汉晚期宫廷的乐师中曾设有“听工”一职,如《汉书·礼乐志》:“听工以律知日冬夏至。”听工在西汉皇家的乐团内通过音律观测一年时间和阴阳之气的变化,想必在现实中也担当着根据季节的寒暑、湿燥矫正乐器音律的职能。虽然我们今天已无从得知马王堆一号墓东边厢内,与这套律管同(guǎntóng)出的六十(liùshí)件木俑中是否也存在着这样一位既候气又矫音的“听工”,但是我们至少有足够的理由(lǐyóu)相信(xiāngxìn),这套十二律管为探索马王堆一号汉墓的设计程序中所隐含的时间性(shíjiānxìng)提供了另一个重要的线索(xiànsuǒ)。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

本文摘自《生命时空:马王堆汉墓新论》,美国哈佛大学中国艺术(yìshù)实验室编(biān),上海书画出版社2025年3月。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: